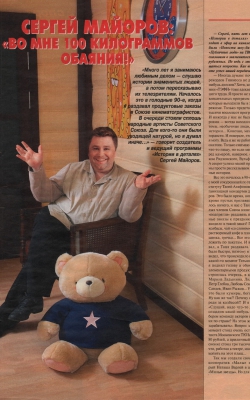

Сергей Майоров: «Во мне 100 килограммов обаяния!»

- Подробности

- Категория: press_bk

- 13.06.2011

- Автор: Super User

- Просмотров: 1394

«Много лет я занимаюсь любимым делом – слушаю истории знаменитых людей, а потом пересказываю их телезрителям. Началось это в голодные 90-е, когда я раздавал продуктовые заказы в Союзе кинематографистов. В очереди стояли сплошь Народные артисты Советского Союза».

«Много лет я занимаюсь любимым делом – слушаю истории знаменитых людей, а потом пересказываю их телезрителям. Началось это в голодные 90-е, когда я раздавал продуктовые заказы в Союзе кинематографистов. В очереди стояли сплошь Народные артисты Советского Союза. Для кого-то они были уходящей натурой, но я думал иначе...» – говорит создатель и ведущий программы «Истории в деталях» Сергей Майоров.

– Сергей, пять лет ваша программа «Истории в деталях» ежедневно выходит в эфир на канале СТС. До этого были «Новости шоу-бизнеса» на НТВ, «Публичные люди» на ТВС. И все они рассказывали о знаменитостях, наших и зарубежных. Но ведь с этими людьми общаться непросто. Как вы сами объясняете успех вашей передачи?

– Иногда думаю: почему это Книга рекордов Гиннесса не дает мне какой-нибудь диплом? Хотя, конечно, три премии «ТЭФИ» тоже адекватная оценка нашего труда. Я просто не знаю других развлекательных программ нашего уровня, которые выходили бы в эфир в таком же режиме. Только представьте себе: более тысячи восьмисот программ за пять лет! И никогда у нас не было проблем с героями – всегда находились интересные темы, необычные люди, эксклюзивные истории... Конечно, меня распирает от гордости. И поверьте, это еще не все, что я могу. Ведь я же не работаю сам как рассказчик. Только снимаю иногда сюжеты, что-то пишу, но если меня посадить перед камерой, наверное, стану преемником Радзинского, Вульфа, Скороходова. А секрет успеха нашей программы такой: мы просто рассказываем людям интересные истории.

Все это началось в 90-е годы, когда мы с моей сокурсницей по театральному институту Таней Агафоновой занялись организацией концертов для наших актеров. Это было время, когда в магазинах, кроме пустых прилавков, не наблюдалось ничего, и нас с Танькой, как молодых членов Союза кинематографистов, «подпрягли» раздавать продовольственные заказы к празднику. Ну что тогда входило в такой заказ? Палка копченой колбасы, чай «со слоном», колумбийский растворимый кофе в плоской банке, сгущенка, гречка... Все это надо было разложить по пакетам. И вот я раскладывал, а Таня раздавала. Работать надо было быстро, поэтому я практически не видел, что происходило вокруг нас. Но в какой-то момент Татьяна замешкалась, я поднял голову и обомлел. За этими элементарными продуктами к нам выстроилась очередь, в которой стояли Марина Ладынина, Лидия Смирнова, Петр Глебов, Любовь Соколова, Всеволод Санаев, Иван Рыжов... У меня шок, ведь это были кумиры, боги, небожители. Ну как же так?! Почему они стоят в очереди за колбасой?! И я сказал Таньке: «Слушай, надо что-то делать. Может, создадим какой-нибудь кооператив, соберем команду актеров и станем возить их по стране? На этом же можно деньги зарабатывать». Вопрос заработка на тот момент стоял очень остро. У меня, артиста Московского ТЮЗа, зарплата была 80 рублей, а приличный плащ в комиссионке стоил три тысячи. И я понимал, что, работая в театре, мне никогда не накопить на этот плащ...

Так мы создали свое предприятие, кооператив «Малые звезды», который Наташа Варлей в шутку называла «Милые звезды». Но для осуществления задуманных нами планов необходимы были знакомства, связи. Знаете, где мы их в первое время находили? В вагонах СВ. Совершенно справедливо решив, что номенклатурные работники не откажутся от привилегий ездить в спальных вагонах в поездах дальнего следования, мы с Агафоновой и нашим директором Ольгой Каймаковой тоже покупали билеты в СВ и там знакомились с директорами заводов, с крупными банкирами, с главами местных администраций. Изображали из себя таких преуспевающих деятелей киноискусства. Таня к тому времени снялась в нескольких кинофильмах, в том числе и в знаменитой «Интердевочке», и была уже узнаваемым персонажем. И вот в обычных дорожных разговорах: «А вы чем занимаетесь?» – «Да так, в основном возим артистов с концертной программой» – очень часто слышали: «И к нам приезжайте. На моем предприятии такой концерт организуйте». Мы приезжали, привозили первоклассных артистов и делали очень честные программы. Вы не представляете, с какой любовью нас встречали люди в Белгороде, Перми, Новосибирске, Екатеринбурге, Новороссийске, Ижевске... Помню, в городе Ивдель – это от Екатеринбурга еще сутки на поезде – нас даже не выпускали из автобуса. Концерт должен был пройти в единственном на весь город кинотеатре на 250 мест, там кино-то уже давно не показывали, и вдруг такие актеры приехали, настоящие любимцы публики: Петр Beльяминов, Александр Демьяненко, Иван Рыжов, Георгий Тараторкин. Дмитрий Харатьян, Нонна Терентьева. Haталья Варлей, Галина Польских. Люди говорили: «Мы на концерт билеты не достали, так дайте хоть здесь на вас посмотрим». Несколько метров от нашего автобуса до входа в кинотеатр мы проходили сквозь строй милиционеров, народ буквально выломал двери, чтобы попасть в зал, а мороз был серьезный. Люди сидят, стоят в проходах, висят на люстрах. Все в шапках, в шубах, в валенках, потому что холодно. А актеры выходят на сцену в концертных костюмах, актрисы – в декольтированных платьях. И зал завороженно слушает, как, к примеру, Георгий Тараторкин читает Блока. Фантастика! Знаете, когда я впервые увидел, как Рыжов достает из каких-то сафьяновых мешочков лакированные концертные ботинки, поразился до глубины души. Человек вез их через полстраны! А он мне говорит: «Нас так учили, Сереженька!» Дело было в Тюмени, в зале сидят нефтяники в унтах, а я, выйдя на сцену, объявляю: «Дамы и господа, Иван Петрович Рыжов! Таких артистов зал должен приветствовать стоя!» И все поднимаются, аплодируя, буквально со слезами на глазах, и у Ивана Петровича тоже слезы. Удивительная была ситуация. Мы со своей стороны тоже старались создать нашим артистам самые комфортные условия в поездках. Дошло до того, что наш директор Оля Каймакова стала закупать в супермаркетах одноразовую посуду, продукты, и вместе с Таней Агафоновой они в поездах занимались готовкой – резали овощные салатики, сыр, колбаску, потому что в вагонах-ресторанах еда была, прямо скажем, сомнительная. Ольга придумала себе даже кружевной фартучек и на подносе разносила всю эту вкусную снедь по купе. Конечно, за такую организацию актеры были нам благодарны. И мы до сих пор поддерживаем с ними очень теплые отношения, жаль, что многих уже нет... Ну а потом, возвращаясь из таких вот длительных гастрольных поездок домой, я рассказывал друзьям, как все там было, пересказывал услышанные от своих попутчиков истории. Наверное, это у меня неплохо получалось, потому что в какой-то момент телевизионный ведущий и продюсер Игорь Потоцкий сказал мне: «Тебе нужно делать свою программу на ТВ». Но до собственной передачи я успел поработать и в «Кинопанораме» с Ксенией Марининой, и в «Теме» с Владиславом Листьевым. А в 1996 году уже появились «Новости шоу-бизнеса» на НТВ.

– Вы с такой теплотой говорите об актерах, с которыми успели поработать, это явно ваш мир, но почему у вас не получилось собственной актерской карьеры?

– Я окончил ГИТИС в 1990 году. Вспоминаете, что это было за время? Кино не снимали, в театре интересных спектаклей практически никто не ставил, зарплаты были мизерные, а прилавки пустые. Но нас же воспитывали как? Театр – это храм искусства. Так что после окончания института я пошел служить именно туда. Приглашали меня, между прочим, в четыре московских театра, но я выбрал ТЮЗ, потому что руководитель нашего курса Владимир Наумович Левертов перенес туда дипломный спектакль «Много шума из ничего», где я играл Бенедикта. А потом ситуация изменилась – спектакль сняли, и меня стали задействовать в других ролях. Помню первый мой ввод – Егорушка в сказке «Два клена». Я долго готовился, учил текст, репетировал. Приехал в театр за два часа до начала спектакля, чуть ли не все углы обцеловал – как будто Гамлета собирался играть. И в первой же сцене проштрафился – актриса, которая играла роль Василисы-работницы, долго и пристально на меня смотрела, а потом прошептала: «Идиот!» А я не пойму, в чем дело, и тоже начинаю себя осматривать. Оказывается, я забыл надеть телесные колготки, и поэтому мальчик Егорушка получился с волосатыми ногами. Потом я много чего нагляделся в театре – видел, как спиваются актеры и что такое жизнь, проведенная в амплуа травести, – и в результате понял, что мне придется здесь играть исключительно флору-фауну, а перспектив сделать что-то стоящее совсем мало. Нет, конечно, я не сразу сдался, поработал еще какое-то время, переиграл всех куриц, собак, деревья и все, что хоть как-то шевелится. В свободное время вел театральный кружок в школе – ставил с детьми сказку Леонида Филатова «Про Федота Стрельца», водил экскурсии в Историческом музее. Причем у меня была там своя клиентура. Учителя мне говорили: «Вы так интересно рассказываете, в следующий раз мы обязательно придем только к вам». Но все это было не то, о чем мечталось. В какой-то момент мой друг и однокурсник Вайдас Радавичюс, видя, как я хирею, пригласил меня приехать к нему в Литву – на недельку, отдохнуть. Я приехал, пришел к Вайдасу на спектакль, где меня увидел его режиссер – Юозас Киселюс (его все знают как исполнителя главной роли в сериале «Долгая дорога в дюнах». – Прим. ред.). Юозас тогда запускался с новым фильмом и искал актера на главную роль. Я ему подошел. Картина называлась «Сны предсказателя». Было смешно, что в первом независимом литовском фильме в главной роли снялся российский артист Сергей Майоров. Мы с ним были в Америке, в Аргентине, в Австралии. А когда я вернулся в Москву, опять уперся лбом в ту же стену – ни интересной работы, ни денег. И надо было что-то делать, как-то в этой ситуации выживать, зарабатывать. Тогда мы с Олей Каймаковой и Таней Агафоновой и придумали эту историю с концертами...

Но знаете, моя актерская карьера началась гораздо раньше, в детстве. Я вырос в подмосковном военном городке Монино, где под открытым небом располагался Музей военно-воздушных сил. В пять часов музей для посетителей закрывался, и тогда он был весь наш. Мы там играли в фильм «Экипаж», в Жженова. Постепенно в сценарий этой замечательной истории добавлялись новые эпизоды: мы не только взлетали во время землетрясения, но и спасали челюскинцев, отбивались от террористов на борту самолета. Все время представляли себя летчиками, и декорациями к нашим играм служили реальные самолеты Ту-144, Ту-154, Як-42. А что представляло собой Монино во времена Советского Союза и расцвета нашего кинематографа? Это были дикие леса в тридцати километрах от Москвы и огромная площадь военного аэродрома, заросшего травой. Соответственно, почти все, что тогда снималось про войну, снималось у нас. А мы, местные мальчишки и девчонки, с превеликим удовольствием участвовали в массовках, за это же еще и деньги платили. Помню свой первый эпизод в фильме Евгения Матвеева «Особо важное задание» – сцену эвакуации людей с завода, во время которой началась бомбежка. На репетиции все вроде получалось, но когда пошла съемка и полетели настоящие «Мессершмитты», стала взрываться вся пиротехника, я, испугавшись по-настоящему, залез под телегу и стал там со страху орать. И вдруг вижу, что героиня, которую играла Людмила Гурченко, протягивает мне руку и вытаскивает оттуда. Когда смотрел уже готовый фильм, то успел себя разглядеть. Это были даже не секунды экранного времени, скорее двадцать пятый кадр, но я выходил из кинотеатра с таким чувством, что это Гурченко сыграла в массовке, а у меня там большая роль. После этого я стал получать приглашения на маленькие эпизоды. В двух картинах снялся, и уже встал вопрос о главной роли – артистичный же ребенок. Но когда раздался очередной телефонный звонок от очередного ассистента с киностудии, мама сказала: «Все. Никаких съемок. Учим физику». Было, конечно, обидно, но, с другой стороны, я маме благодарен за то, что она не позволила кино лишить меня детства. При этом, надо отдать ей должное, мама никогда мне ничего не запрещала: «Хочешь играть на гитаре – пожалуйста. Театральная студия – не вопрос. Рисовальный кружок – ради бога. Все, что хочешь». Покупались гитара, мольберт и краски, аккордеон – я же еще аккордеоном занимался. И как-то все успевал. Хотя учился своеобразно. Бабушка говорила, что так, как я, учатся только будущие гении. Хорошие оценки получал лишь по тем предметам, которые мне были интересны. Не нужно было дома читать параграф по истории или по географии, ни к чему было открывать учебник по литературе – благодаря феноменальной памяти я повторял то, что на уроках говорили учителя, с точностью до интонации. И у меня действительно были отличные знания по этим предметам. Что касается точных наук, тут сложнее. У нас была замечательная физичка, очень артистичная, которая, объясняя нам броуновское движение, могла стащить меня и мою соседку с парты и, сталкивая нас чуть ли не лбами, спрашивать: «Что они делают?» «Они бьются», – кричал класс. «Нет, они не бьются, они ведут себя как молекулы – сталкиваются и разлетаются в разные стороны». И мы действительно разлетались в разные стороны. И по физике у меня была пятерка. А вот по алгебре, геометрии и химии – трояки. Потому что я не очень любил эти предметы, а меня не очень любили их педагоги. Причем я не хулиганил, не подкладывал кнопки, ничего не взрывал. Но, например, стоит химичка и, объясняя урок, машет руками передо мной. Сама темненькая, в блестящей кофточке и очень напоминает ворону. В какой-то момент я, видно задумавшись, вдруг говорю довольно громко: «Кар-р-р». Скандал, урок сорван, а у меня в журнале появляется двойка по поведению. Но все равно в школе я был настоящей звездой – вел все концерты, митинги, торжественные линейки. Лучшего пионера не найти было – стихи читал идеально, лицо открытое, голос звонкий. Занимался в театральной студии, и ее руководительница говорила мне: «Чтобы поступить в театральный институт, тебе и готовиться особенно не надо. Просто встань и прочти что-нибудь из «Василия Теркина». Она оказалась права, именно с этим репертуаром я очень легко выдержал колоссальный конкурс на актерский факультет.

– На этот раз мама была не против вашего выбора профессии?

– Для нее и для отчима это было в какой-то степени сюрпризом. Понимаете, я ведь родился в ноябре, в школу пошел, когда мне уже исполнилось семь лет. И если бы я сразу не поступил в институт, то перспектива одна: «Здравствуй, армия». А родители категорически не хотели, чтобы я попал в армию. Отчим, сам военный, был уверен, что с моим характером, с моим желанием обязательно докопаться до сути меня там убьют. Поэтому для их спокойствия я поступил в Орехово-Зуевский педагогический институт, благо экзамены в ГИТИСе начинались позже. Родители – люди, далекие от искусства. Мама работала в Военно-воздушной академии директором гостиницы для иностранных слушателей. Мама у меня вообще потрясающий человек. Была мастером спорта по спортивной гимнастике. Много раз побеждала в различных соревнованиях. И родив меня в 19 лет, сохранила свою великолепную фигуру. Когда мне исполнилось три года, с отцом моим она разошлась. Не смогла жить в его семье, не захотела мириться с враньем, с неверностью – папа в молодости выглядел довольно эффектно и был не прочь погулять. И мама просто забрала меня и ушла – снимала комнату у какой-то доброй женщины. Училась в институте и мыла полы в подъездах. Потом, получив диплом, устроилась на работу по специальности. Помню, как в течение нескольких лет она возила меня на юг. Я рос очень слабеньким, не вылезал из болячек. Мне нужен был сухой климат, морской воздух. А вы представляете, что такое 40 дней на юге с маленьким ребенком, когда на каждом шагу подстерегают всякие соблазны – мороженое, карусели, кино... Денег-то было мало. Но мама мне говорила: «Не пищать. Я отлично знаю, что нужно ребенку. У тебя все будет». И у меня действительно было все, но через день. То есть сегодня мы едим мороженое и гуляем по набережной, а завтра катаемся на каруселях, но не едим мороженое, а послезавтра идем в кино – без каруселей и мороженого. Мама дала мне в этой жизни все, что могла: и отдых на море, и путешествия по городам, и театры, и музеи. А ведь сама была еще совсем юной.

Когда мне было пять лет, у меня появился отчим. Мама очень переживала, как я к нему отнесусь. Не скажу, что я сразу принял этого человека, а вот он меня – с первых же дней: носил на плечах, дарил подарки, машинки там разные, всюду таскал с собой. То есть полная гармония. Но все изменилось, когда через пять лет родился Лешка, мой младший брат. Тут я для отчима отошел на второй план и все его внимание, любовь перешли на Лешку. Пока брат был маленьким, таким неосознанным кульком, он в нем просто души не чаял. А когда Алексей немного подрос, когда пришла пора заниматься им всерьез, то и к нему остыл. И мама нас уже двоих тащила одна. Отчим приносил ей голую зарплату, а то, что получал сверх нее – пайковые, премиальные, – оставлял себе. Мог один уехать в санаторий министерства обороны, хотя имел право на путевки для всей семьи. И был еще один чудовищный случай, после которого я понял, что просто ненавижу этого человека. Заболела моя одноклассница, а так как она жила в соседнем подъезде, я пошел помогать ей делать уроки. Засиделся там, забыл про время. А отчим пришел домой без ключей и полчаса прождал у подъезда на лавочке. Так вот, за это я был избит вешалкой до кровавых рубцов. А когда он понял, что произошло, то сказал мне: «Попробуешь пикнуть, вообще выкину из дома». Мне было обидно вдвойне – я же не мог ему ответить, не мог дать сдачи: он взрослый, он сильнее. Но это послужило хорошим стимулом в жизни. Я себе говорил: «Вот стану великим, выйду на сцену, а ты, сволочь, будешь корчиться у меня в ногах, и я тебе руки не подам». Сейчас этот человек меня абсолютно не интересует, кстати, даже Леша, его родной сын, с ним не общается.

– Но в детстве вам не хватало мужского внимания?

– У меня никогда не было чувства, что я расту в неполноценной семье, ни когда мы жили вдвоем с мамой, ни когда отчим уже практически не присутствовал в моей жизни. В какой-то момент отца мне заменил муж моей тети Наташи дядя Лева. Он учил меня играть на гитаре, разговаривал со мной на разные деликатные темы. А мамин брат дядя Вова, уходя в армию, подарил мне крутейшую по тем временам цветомузыку. Еще меня очень любила бабушка Люся. Она и ее сестра тетя Ата учили меня грести на лодке, стрелять из ружья в тире. Когда я вырос, бабушка часто выручала меня в разных критических ситуациях, если надо, то и денег одалживала. Я ведь довольно рано начал жить самостоятельно. Сам зарабатывал, снимал квартиру в Москве. Всякие ситуации случались. Бывало, и без денег сидел подолгу. К маме заедешь, возьмешь мешок картошки и банку соленых помидоров, на этом живешь целую неделю. Но, может, я и вырос таким сильным – тяну вот сейчас всех своих родственников, – потому что с юности привык рассчитывать только на себя и всего добивался сам.

– А свою семью создать не пытались?

– Я уже говорил, как тяжело было в 90-е годы, когда нужно не просто выживать, а пробиваться, реализовываться в профессии, состояться как личность. Долгое время я жил с ощущением, что все время пытаюсь вскочить в последний вагон уходящего поезда. И в этой борьбе за место под солнцем личная жизнь уходила на второй план. Поэтому пока она у меня не сложилась. Пока. Сейчас, слава тебе Господи, я вскочил уже в этот поезд и еду в мягком вагоне, поэтому все чаще и чаще возникают мысли о семье и детях. Но сегодня моя семья – это моя мама, брат, племянницы, крестники, которых у меня пять, это мои друзья, наконец. И я этим вполне счастлив.

Так получилось, что у меня по жизни два настоящих друга – Оля Каймакова и Леша Дружинин. С Ольгой мы познакомились 16 лет назад. Мне тогда нужен был администратор, и знакомые порекомендовали: «Возьми девочку». С тех пор мы вместе везде и всегда. За это время чего только не пережили – нас на деньги кидали, с нами некрасиво поступали, мы меняли работы, теряли близких и друзей... Но все делили пополам – и успех, и неудачи, и трагедии. И вот два года назад моя подруга решила мне подложить свинью – она влюбилась, встретила человека, за которого собралась замуж. Я говорю: «Как это так? Мы же делаем карьеру, о семье будем думать уже после 40. Ты что?» Я понимал, что так думать эгоистично, но, в конце-то концов, а как же я? Как же меня можно бросить? У нас будут дела, работа, а Ольга пойдет домой мужу суп варить? Конечно, я напрасно так нервничал, потому что Каймакова до сих пор со мной. Семейные отношения помехой не стали. Она за меня порвет глотку любому, так же как и я за нее, мы одной крови. Но в первое время после Ольгиного замужества меня очень поддержал Дружинин. Лешу я тоже сто лет знаю. Он был одним из самых молодых и красивых дикторов Центрального телевидения. А когда этот отдел расформировали, ушел на радио. Потом стал работать продюсером нашей программы. Так вот, Лешка проводил со мной разъяснительные беседы, помогал все это пережить. А в прошлом году его убили. Хотели, видимо, ограбить, толкнули, он упал, ударился головой и потерял сознание. Но умер Леша не от этой травмы, а от переохлаждения. Обидная, жуткая, несправедливая смерть. Из-за какого-то подонка. Я в тот день ездил по делам в Питер и, когда мне позвонили и сказали, что Лешу нашли в морге, потерял сознание. Не грохнулся только потому, что рядом со мной был коллега, который поддержал меня, привел в гостиницу. Дальше начался кошмар. Я понимал, что мне нужно позвонить всем, кто Лешу знал и любил, и рассказать о том, что произошло. Но я не мог. Мне казалось, что мир остановится, я каждый день приходил домой и рыдал. Нам с Каймаковой пришлось брать на себя организацию похорон. Ну не его же старенькая мама должна была всем этим заниматься. Я был в ужасе от этой отвратительной процедуры, от хамства похоронных агентов. Держался только мыслью, что мне надо достойно проводить друга. Я знал, что ближе нас с Ольгой у Леши никого нет.

– Не хочется заканчивать разговор на такой грустной теме. Тем более что вы сейчас наверняка готовитесь отметить пятилетие «Историй». Программа останется в прежнем формате?

– Мне захотелось немного поменяться. Немножечко сменить амплуа и вспомнить о своем актерском образовании. Я думаю попробовать себя в жанре какого-нибудь шоу, не изменяя при этом нашей фирменной интонации – доверительной, откровенной. Хочется встать в полный рост. Отказаться от рубашечек с жуками, а то, кажется, у зрителей уже сложилось впечатление, что, кроме них, мне и надеть-то нечего. Главное, что содержание программы останется тем же, то есть по-прежнему будет очень много эксклюзивных историй. Просто хочется как-то расширить привычные рамки. – А раньше вам никогда не хотелось измениться, похудеть например?

– Один раз пытался. Я пошел к модному диетологу, у которой худеет половина нашего шоу-бизнеса. Неделю проходил, потом плюнул и сказал: «Больше не могу». Не то чтобы у меня не хватило силы воли. Дело в другом. В то время необходимые процедуры проводились в маленьком помещении, где все лежали на топчанчиках за шторками буквально друг за другом. Мне было некомфортно слушать, как рядом стонет какая-нибудь знаменитость, когда ее мнет массажист или ей делают лимфодренаж. Как будто я подглядывал за интимным процессом превращения чудовища в красавицу. Сейчас я, конечно, не без зависти смотрю на нашего шеф-редактора Ваню Коновальцева – он похудел, потому что не ел после шести. Но Ваня домой уходит в десять вечера, а я – в два часа ночи. Кушать-то хочется. Поэтому я просто стараюсь об этом не думать. С комплексами как раз живут те люди, которые всеми возможными насильственными методами пытаются себя изменить. А я такой, какой есть. И таким меня любят. Знаете, когда прихожу в какую-нибудь незнакомую компанию, начинаю что-то рассказывать и вижу, как меня слушают, извините за нескромность, открыв рты и ловя каждый жест, то чувствую себя абсолютно легко и свободно. Во мне же 100 килограммов чистого обаяния.

Варвара Богданова «7 дней»

– Сергей, пять лет ваша программа «Истории в деталях» ежедневно выходит в эфир на канале СТС. До этого были «Новости шоу-бизнеса» на НТВ, «Публичные люди» на ТВС. И все они рассказывали о знаменитостях, наших и зарубежных. Но ведь с этими людьми общаться непросто. Как вы сами объясняете успех вашей передачи?

– Иногда думаю: почему это Книга рекордов Гиннесса не дает мне какой-нибудь диплом? Хотя, конечно, три премии «ТЭФИ» тоже адекватная оценка нашего труда. Я просто не знаю других развлекательных программ нашего уровня, которые выходили бы в эфир в таком же режиме. Только представьте себе: более тысячи восьмисот программ за пять лет! И никогда у нас не было проблем с героями – всегда находились интересные темы, необычные люди, эксклюзивные истории... Конечно, меня распирает от гордости. И поверьте, это еще не все, что я могу. Ведь я же не работаю сам как рассказчик. Только снимаю иногда сюжеты, что-то пишу, но если меня посадить перед камерой, наверное, стану преемником Радзинского, Вульфа, Скороходова. А секрет успеха нашей программы такой: мы просто рассказываем людям интересные истории.

Все это началось в 90-е годы, когда мы с моей сокурсницей по театральному институту Таней Агафоновой занялись организацией концертов для наших актеров. Это было время, когда в магазинах, кроме пустых прилавков, не наблюдалось ничего, и нас с Танькой, как молодых членов Союза кинематографистов, «подпрягли» раздавать продовольственные заказы к празднику. Ну что тогда входило в такой заказ? Палка копченой колбасы, чай «со слоном», колумбийский растворимый кофе в плоской банке, сгущенка, гречка... Все это надо было разложить по пакетам. И вот я раскладывал, а Таня раздавала. Работать надо было быстро, поэтому я практически не видел, что происходило вокруг нас. Но в какой-то момент Татьяна замешкалась, я поднял голову и обомлел. За этими элементарными продуктами к нам выстроилась очередь, в которой стояли Марина Ладынина, Лидия Смирнова, Петр Глебов, Любовь Соколова, Всеволод Санаев, Иван Рыжов... У меня шок, ведь это были кумиры, боги, небожители. Ну как же так?! Почему они стоят в очереди за колбасой?! И я сказал Таньке: «Слушай, надо что-то делать. Может, создадим какой-нибудь кооператив, соберем команду актеров и станем возить их по стране? На этом же можно деньги зарабатывать». Вопрос заработка на тот момент стоял очень остро. У меня, артиста Московского ТЮЗа, зарплата была 80 рублей, а приличный плащ в комиссионке стоил три тысячи. И я понимал, что, работая в театре, мне никогда не накопить на этот плащ...

Так мы создали свое предприятие, кооператив «Малые звезды», который Наташа Варлей в шутку называла «Милые звезды». Но для осуществления задуманных нами планов необходимы были знакомства, связи. Знаете, где мы их в первое время находили? В вагонах СВ. Совершенно справедливо решив, что номенклатурные работники не откажутся от привилегий ездить в спальных вагонах в поездах дальнего следования, мы с Агафоновой и нашим директором Ольгой Каймаковой тоже покупали билеты в СВ и там знакомились с директорами заводов, с крупными банкирами, с главами местных администраций. Изображали из себя таких преуспевающих деятелей киноискусства. Таня к тому времени снялась в нескольких кинофильмах, в том числе и в знаменитой «Интердевочке», и была уже узнаваемым персонажем. И вот в обычных дорожных разговорах: «А вы чем занимаетесь?» – «Да так, в основном возим артистов с концертной программой» – очень часто слышали: «И к нам приезжайте. На моем предприятии такой концерт организуйте». Мы приезжали, привозили первоклассных артистов и делали очень честные программы. Вы не представляете, с какой любовью нас встречали люди в Белгороде, Перми, Новосибирске, Екатеринбурге, Новороссийске, Ижевске... Помню, в городе Ивдель – это от Екатеринбурга еще сутки на поезде – нас даже не выпускали из автобуса. Концерт должен был пройти в единственном на весь город кинотеатре на 250 мест, там кино-то уже давно не показывали, и вдруг такие актеры приехали, настоящие любимцы публики: Петр Beльяминов, Александр Демьяненко, Иван Рыжов, Георгий Тараторкин. Дмитрий Харатьян, Нонна Терентьева. Haталья Варлей, Галина Польских. Люди говорили: «Мы на концерт билеты не достали, так дайте хоть здесь на вас посмотрим». Несколько метров от нашего автобуса до входа в кинотеатр мы проходили сквозь строй милиционеров, народ буквально выломал двери, чтобы попасть в зал, а мороз был серьезный. Люди сидят, стоят в проходах, висят на люстрах. Все в шапках, в шубах, в валенках, потому что холодно. А актеры выходят на сцену в концертных костюмах, актрисы – в декольтированных платьях. И зал завороженно слушает, как, к примеру, Георгий Тараторкин читает Блока. Фантастика! Знаете, когда я впервые увидел, как Рыжов достает из каких-то сафьяновых мешочков лакированные концертные ботинки, поразился до глубины души. Человек вез их через полстраны! А он мне говорит: «Нас так учили, Сереженька!» Дело было в Тюмени, в зале сидят нефтяники в унтах, а я, выйдя на сцену, объявляю: «Дамы и господа, Иван Петрович Рыжов! Таких артистов зал должен приветствовать стоя!» И все поднимаются, аплодируя, буквально со слезами на глазах, и у Ивана Петровича тоже слезы. Удивительная была ситуация. Мы со своей стороны тоже старались создать нашим артистам самые комфортные условия в поездках. Дошло до того, что наш директор Оля Каймакова стала закупать в супермаркетах одноразовую посуду, продукты, и вместе с Таней Агафоновой они в поездах занимались готовкой – резали овощные салатики, сыр, колбаску, потому что в вагонах-ресторанах еда была, прямо скажем, сомнительная. Ольга придумала себе даже кружевной фартучек и на подносе разносила всю эту вкусную снедь по купе. Конечно, за такую организацию актеры были нам благодарны. И мы до сих пор поддерживаем с ними очень теплые отношения, жаль, что многих уже нет... Ну а потом, возвращаясь из таких вот длительных гастрольных поездок домой, я рассказывал друзьям, как все там было, пересказывал услышанные от своих попутчиков истории. Наверное, это у меня неплохо получалось, потому что в какой-то момент телевизионный ведущий и продюсер Игорь Потоцкий сказал мне: «Тебе нужно делать свою программу на ТВ». Но до собственной передачи я успел поработать и в «Кинопанораме» с Ксенией Марининой, и в «Теме» с Владиславом Листьевым. А в 1996 году уже появились «Новости шоу-бизнеса» на НТВ.

– Вы с такой теплотой говорите об актерах, с которыми успели поработать, это явно ваш мир, но почему у вас не получилось собственной актерской карьеры?

– Я окончил ГИТИС в 1990 году. Вспоминаете, что это было за время? Кино не снимали, в театре интересных спектаклей практически никто не ставил, зарплаты были мизерные, а прилавки пустые. Но нас же воспитывали как? Театр – это храм искусства. Так что после окончания института я пошел служить именно туда. Приглашали меня, между прочим, в четыре московских театра, но я выбрал ТЮЗ, потому что руководитель нашего курса Владимир Наумович Левертов перенес туда дипломный спектакль «Много шума из ничего», где я играл Бенедикта. А потом ситуация изменилась – спектакль сняли, и меня стали задействовать в других ролях. Помню первый мой ввод – Егорушка в сказке «Два клена». Я долго готовился, учил текст, репетировал. Приехал в театр за два часа до начала спектакля, чуть ли не все углы обцеловал – как будто Гамлета собирался играть. И в первой же сцене проштрафился – актриса, которая играла роль Василисы-работницы, долго и пристально на меня смотрела, а потом прошептала: «Идиот!» А я не пойму, в чем дело, и тоже начинаю себя осматривать. Оказывается, я забыл надеть телесные колготки, и поэтому мальчик Егорушка получился с волосатыми ногами. Потом я много чего нагляделся в театре – видел, как спиваются актеры и что такое жизнь, проведенная в амплуа травести, – и в результате понял, что мне придется здесь играть исключительно флору-фауну, а перспектив сделать что-то стоящее совсем мало. Нет, конечно, я не сразу сдался, поработал еще какое-то время, переиграл всех куриц, собак, деревья и все, что хоть как-то шевелится. В свободное время вел театральный кружок в школе – ставил с детьми сказку Леонида Филатова «Про Федота Стрельца», водил экскурсии в Историческом музее. Причем у меня была там своя клиентура. Учителя мне говорили: «Вы так интересно рассказываете, в следующий раз мы обязательно придем только к вам». Но все это было не то, о чем мечталось. В какой-то момент мой друг и однокурсник Вайдас Радавичюс, видя, как я хирею, пригласил меня приехать к нему в Литву – на недельку, отдохнуть. Я приехал, пришел к Вайдасу на спектакль, где меня увидел его режиссер – Юозас Киселюс (его все знают как исполнителя главной роли в сериале «Долгая дорога в дюнах». – Прим. ред.). Юозас тогда запускался с новым фильмом и искал актера на главную роль. Я ему подошел. Картина называлась «Сны предсказателя». Было смешно, что в первом независимом литовском фильме в главной роли снялся российский артист Сергей Майоров. Мы с ним были в Америке, в Аргентине, в Австралии. А когда я вернулся в Москву, опять уперся лбом в ту же стену – ни интересной работы, ни денег. И надо было что-то делать, как-то в этой ситуации выживать, зарабатывать. Тогда мы с Олей Каймаковой и Таней Агафоновой и придумали эту историю с концертами...

Но знаете, моя актерская карьера началась гораздо раньше, в детстве. Я вырос в подмосковном военном городке Монино, где под открытым небом располагался Музей военно-воздушных сил. В пять часов музей для посетителей закрывался, и тогда он был весь наш. Мы там играли в фильм «Экипаж», в Жженова. Постепенно в сценарий этой замечательной истории добавлялись новые эпизоды: мы не только взлетали во время землетрясения, но и спасали челюскинцев, отбивались от террористов на борту самолета. Все время представляли себя летчиками, и декорациями к нашим играм служили реальные самолеты Ту-144, Ту-154, Як-42. А что представляло собой Монино во времена Советского Союза и расцвета нашего кинематографа? Это были дикие леса в тридцати километрах от Москвы и огромная площадь военного аэродрома, заросшего травой. Соответственно, почти все, что тогда снималось про войну, снималось у нас. А мы, местные мальчишки и девчонки, с превеликим удовольствием участвовали в массовках, за это же еще и деньги платили. Помню свой первый эпизод в фильме Евгения Матвеева «Особо важное задание» – сцену эвакуации людей с завода, во время которой началась бомбежка. На репетиции все вроде получалось, но когда пошла съемка и полетели настоящие «Мессершмитты», стала взрываться вся пиротехника, я, испугавшись по-настоящему, залез под телегу и стал там со страху орать. И вдруг вижу, что героиня, которую играла Людмила Гурченко, протягивает мне руку и вытаскивает оттуда. Когда смотрел уже готовый фильм, то успел себя разглядеть. Это были даже не секунды экранного времени, скорее двадцать пятый кадр, но я выходил из кинотеатра с таким чувством, что это Гурченко сыграла в массовке, а у меня там большая роль. После этого я стал получать приглашения на маленькие эпизоды. В двух картинах снялся, и уже встал вопрос о главной роли – артистичный же ребенок. Но когда раздался очередной телефонный звонок от очередного ассистента с киностудии, мама сказала: «Все. Никаких съемок. Учим физику». Было, конечно, обидно, но, с другой стороны, я маме благодарен за то, что она не позволила кино лишить меня детства. При этом, надо отдать ей должное, мама никогда мне ничего не запрещала: «Хочешь играть на гитаре – пожалуйста. Театральная студия – не вопрос. Рисовальный кружок – ради бога. Все, что хочешь». Покупались гитара, мольберт и краски, аккордеон – я же еще аккордеоном занимался. И как-то все успевал. Хотя учился своеобразно. Бабушка говорила, что так, как я, учатся только будущие гении. Хорошие оценки получал лишь по тем предметам, которые мне были интересны. Не нужно было дома читать параграф по истории или по географии, ни к чему было открывать учебник по литературе – благодаря феноменальной памяти я повторял то, что на уроках говорили учителя, с точностью до интонации. И у меня действительно были отличные знания по этим предметам. Что касается точных наук, тут сложнее. У нас была замечательная физичка, очень артистичная, которая, объясняя нам броуновское движение, могла стащить меня и мою соседку с парты и, сталкивая нас чуть ли не лбами, спрашивать: «Что они делают?» «Они бьются», – кричал класс. «Нет, они не бьются, они ведут себя как молекулы – сталкиваются и разлетаются в разные стороны». И мы действительно разлетались в разные стороны. И по физике у меня была пятерка. А вот по алгебре, геометрии и химии – трояки. Потому что я не очень любил эти предметы, а меня не очень любили их педагоги. Причем я не хулиганил, не подкладывал кнопки, ничего не взрывал. Но, например, стоит химичка и, объясняя урок, машет руками передо мной. Сама темненькая, в блестящей кофточке и очень напоминает ворону. В какой-то момент я, видно задумавшись, вдруг говорю довольно громко: «Кар-р-р». Скандал, урок сорван, а у меня в журнале появляется двойка по поведению. Но все равно в школе я был настоящей звездой – вел все концерты, митинги, торжественные линейки. Лучшего пионера не найти было – стихи читал идеально, лицо открытое, голос звонкий. Занимался в театральной студии, и ее руководительница говорила мне: «Чтобы поступить в театральный институт, тебе и готовиться особенно не надо. Просто встань и прочти что-нибудь из «Василия Теркина». Она оказалась права, именно с этим репертуаром я очень легко выдержал колоссальный конкурс на актерский факультет.

– На этот раз мама была не против вашего выбора профессии?

– Для нее и для отчима это было в какой-то степени сюрпризом. Понимаете, я ведь родился в ноябре, в школу пошел, когда мне уже исполнилось семь лет. И если бы я сразу не поступил в институт, то перспектива одна: «Здравствуй, армия». А родители категорически не хотели, чтобы я попал в армию. Отчим, сам военный, был уверен, что с моим характером, с моим желанием обязательно докопаться до сути меня там убьют. Поэтому для их спокойствия я поступил в Орехово-Зуевский педагогический институт, благо экзамены в ГИТИСе начинались позже. Родители – люди, далекие от искусства. Мама работала в Военно-воздушной академии директором гостиницы для иностранных слушателей. Мама у меня вообще потрясающий человек. Была мастером спорта по спортивной гимнастике. Много раз побеждала в различных соревнованиях. И родив меня в 19 лет, сохранила свою великолепную фигуру. Когда мне исполнилось три года, с отцом моим она разошлась. Не смогла жить в его семье, не захотела мириться с враньем, с неверностью – папа в молодости выглядел довольно эффектно и был не прочь погулять. И мама просто забрала меня и ушла – снимала комнату у какой-то доброй женщины. Училась в институте и мыла полы в подъездах. Потом, получив диплом, устроилась на работу по специальности. Помню, как в течение нескольких лет она возила меня на юг. Я рос очень слабеньким, не вылезал из болячек. Мне нужен был сухой климат, морской воздух. А вы представляете, что такое 40 дней на юге с маленьким ребенком, когда на каждом шагу подстерегают всякие соблазны – мороженое, карусели, кино... Денег-то было мало. Но мама мне говорила: «Не пищать. Я отлично знаю, что нужно ребенку. У тебя все будет». И у меня действительно было все, но через день. То есть сегодня мы едим мороженое и гуляем по набережной, а завтра катаемся на каруселях, но не едим мороженое, а послезавтра идем в кино – без каруселей и мороженого. Мама дала мне в этой жизни все, что могла: и отдых на море, и путешествия по городам, и театры, и музеи. А ведь сама была еще совсем юной.

Когда мне было пять лет, у меня появился отчим. Мама очень переживала, как я к нему отнесусь. Не скажу, что я сразу принял этого человека, а вот он меня – с первых же дней: носил на плечах, дарил подарки, машинки там разные, всюду таскал с собой. То есть полная гармония. Но все изменилось, когда через пять лет родился Лешка, мой младший брат. Тут я для отчима отошел на второй план и все его внимание, любовь перешли на Лешку. Пока брат был маленьким, таким неосознанным кульком, он в нем просто души не чаял. А когда Алексей немного подрос, когда пришла пора заниматься им всерьез, то и к нему остыл. И мама нас уже двоих тащила одна. Отчим приносил ей голую зарплату, а то, что получал сверх нее – пайковые, премиальные, – оставлял себе. Мог один уехать в санаторий министерства обороны, хотя имел право на путевки для всей семьи. И был еще один чудовищный случай, после которого я понял, что просто ненавижу этого человека. Заболела моя одноклассница, а так как она жила в соседнем подъезде, я пошел помогать ей делать уроки. Засиделся там, забыл про время. А отчим пришел домой без ключей и полчаса прождал у подъезда на лавочке. Так вот, за это я был избит вешалкой до кровавых рубцов. А когда он понял, что произошло, то сказал мне: «Попробуешь пикнуть, вообще выкину из дома». Мне было обидно вдвойне – я же не мог ему ответить, не мог дать сдачи: он взрослый, он сильнее. Но это послужило хорошим стимулом в жизни. Я себе говорил: «Вот стану великим, выйду на сцену, а ты, сволочь, будешь корчиться у меня в ногах, и я тебе руки не подам». Сейчас этот человек меня абсолютно не интересует, кстати, даже Леша, его родной сын, с ним не общается.

– Но в детстве вам не хватало мужского внимания?

– У меня никогда не было чувства, что я расту в неполноценной семье, ни когда мы жили вдвоем с мамой, ни когда отчим уже практически не присутствовал в моей жизни. В какой-то момент отца мне заменил муж моей тети Наташи дядя Лева. Он учил меня играть на гитаре, разговаривал со мной на разные деликатные темы. А мамин брат дядя Вова, уходя в армию, подарил мне крутейшую по тем временам цветомузыку. Еще меня очень любила бабушка Люся. Она и ее сестра тетя Ата учили меня грести на лодке, стрелять из ружья в тире. Когда я вырос, бабушка часто выручала меня в разных критических ситуациях, если надо, то и денег одалживала. Я ведь довольно рано начал жить самостоятельно. Сам зарабатывал, снимал квартиру в Москве. Всякие ситуации случались. Бывало, и без денег сидел подолгу. К маме заедешь, возьмешь мешок картошки и банку соленых помидоров, на этом живешь целую неделю. Но, может, я и вырос таким сильным – тяну вот сейчас всех своих родственников, – потому что с юности привык рассчитывать только на себя и всего добивался сам.

– А свою семью создать не пытались?

– Я уже говорил, как тяжело было в 90-е годы, когда нужно не просто выживать, а пробиваться, реализовываться в профессии, состояться как личность. Долгое время я жил с ощущением, что все время пытаюсь вскочить в последний вагон уходящего поезда. И в этой борьбе за место под солнцем личная жизнь уходила на второй план. Поэтому пока она у меня не сложилась. Пока. Сейчас, слава тебе Господи, я вскочил уже в этот поезд и еду в мягком вагоне, поэтому все чаще и чаще возникают мысли о семье и детях. Но сегодня моя семья – это моя мама, брат, племянницы, крестники, которых у меня пять, это мои друзья, наконец. И я этим вполне счастлив.

Так получилось, что у меня по жизни два настоящих друга – Оля Каймакова и Леша Дружинин. С Ольгой мы познакомились 16 лет назад. Мне тогда нужен был администратор, и знакомые порекомендовали: «Возьми девочку». С тех пор мы вместе везде и всегда. За это время чего только не пережили – нас на деньги кидали, с нами некрасиво поступали, мы меняли работы, теряли близких и друзей... Но все делили пополам – и успех, и неудачи, и трагедии. И вот два года назад моя подруга решила мне подложить свинью – она влюбилась, встретила человека, за которого собралась замуж. Я говорю: «Как это так? Мы же делаем карьеру, о семье будем думать уже после 40. Ты что?» Я понимал, что так думать эгоистично, но, в конце-то концов, а как же я? Как же меня можно бросить? У нас будут дела, работа, а Ольга пойдет домой мужу суп варить? Конечно, я напрасно так нервничал, потому что Каймакова до сих пор со мной. Семейные отношения помехой не стали. Она за меня порвет глотку любому, так же как и я за нее, мы одной крови. Но в первое время после Ольгиного замужества меня очень поддержал Дружинин. Лешу я тоже сто лет знаю. Он был одним из самых молодых и красивых дикторов Центрального телевидения. А когда этот отдел расформировали, ушел на радио. Потом стал работать продюсером нашей программы. Так вот, Лешка проводил со мной разъяснительные беседы, помогал все это пережить. А в прошлом году его убили. Хотели, видимо, ограбить, толкнули, он упал, ударился головой и потерял сознание. Но умер Леша не от этой травмы, а от переохлаждения. Обидная, жуткая, несправедливая смерть. Из-за какого-то подонка. Я в тот день ездил по делам в Питер и, когда мне позвонили и сказали, что Лешу нашли в морге, потерял сознание. Не грохнулся только потому, что рядом со мной был коллега, который поддержал меня, привел в гостиницу. Дальше начался кошмар. Я понимал, что мне нужно позвонить всем, кто Лешу знал и любил, и рассказать о том, что произошло. Но я не мог. Мне казалось, что мир остановится, я каждый день приходил домой и рыдал. Нам с Каймаковой пришлось брать на себя организацию похорон. Ну не его же старенькая мама должна была всем этим заниматься. Я был в ужасе от этой отвратительной процедуры, от хамства похоронных агентов. Держался только мыслью, что мне надо достойно проводить друга. Я знал, что ближе нас с Ольгой у Леши никого нет.

– Не хочется заканчивать разговор на такой грустной теме. Тем более что вы сейчас наверняка готовитесь отметить пятилетие «Историй». Программа останется в прежнем формате?

– Мне захотелось немного поменяться. Немножечко сменить амплуа и вспомнить о своем актерском образовании. Я думаю попробовать себя в жанре какого-нибудь шоу, не изменяя при этом нашей фирменной интонации – доверительной, откровенной. Хочется встать в полный рост. Отказаться от рубашечек с жуками, а то, кажется, у зрителей уже сложилось впечатление, что, кроме них, мне и надеть-то нечего. Главное, что содержание программы останется тем же, то есть по-прежнему будет очень много эксклюзивных историй. Просто хочется как-то расширить привычные рамки. – А раньше вам никогда не хотелось измениться, похудеть например?

– Один раз пытался. Я пошел к модному диетологу, у которой худеет половина нашего шоу-бизнеса. Неделю проходил, потом плюнул и сказал: «Больше не могу». Не то чтобы у меня не хватило силы воли. Дело в другом. В то время необходимые процедуры проводились в маленьком помещении, где все лежали на топчанчиках за шторками буквально друг за другом. Мне было некомфортно слушать, как рядом стонет какая-нибудь знаменитость, когда ее мнет массажист или ей делают лимфодренаж. Как будто я подглядывал за интимным процессом превращения чудовища в красавицу. Сейчас я, конечно, не без зависти смотрю на нашего шеф-редактора Ваню Коновальцева – он похудел, потому что не ел после шести. Но Ваня домой уходит в десять вечера, а я – в два часа ночи. Кушать-то хочется. Поэтому я просто стараюсь об этом не думать. С комплексами как раз живут те люди, которые всеми возможными насильственными методами пытаются себя изменить. А я такой, какой есть. И таким меня любят. Знаете, когда прихожу в какую-нибудь незнакомую компанию, начинаю что-то рассказывать и вижу, как меня слушают, извините за нескромность, открыв рты и ловя каждый жест, то чувствую себя абсолютно легко и свободно. Во мне же 100 килограммов чистого обаяния.

Варвара Богданова «7 дней»